فلسفة جان بول سارتر (الجزء الثاني)

أحمد رباص

فيم تتمثل الروح الجادة؟ في هذا الموقف الذي نفضل من خلاله، مبعدين اللاطمأنينة والقلق، تعريف أنفسنا انطلاقا من هذا الغرض؛ ألا وهو أن الروح الجدية تعتبر أن القيم تُعطى ولا تُخلق، وأنها مستقلة عن الذاتية البشرية.

وجدت القيم في العالم، قبل الإنسان؛ وما على هذا الأخير إلا أن يلتقطها.

سوء النية وروح الجدية: يا لها من تسربات كثيرة تشكو منها حريتنا اللامحدودة.

من هذا المنظور، يجب علينا تعريف الوغد، بالمعنى السارتري للكلمة، بأنه الشخص الذي يخفي، بسوء نية، الطبيعة المجانية وغير المبررة للوجود: يعتبر الوغد وجوده ضروريا بينما كل الوجود الآخر غير مبرر ومجاني.

تشير كل هذه التحليلات حول القلق والحرية وسوء النية إلى نمط وجود الكائن البشري الحالي، وهذا الشيء لذاته يختلف في كل شيء مع الشيء في ذاته.

إذا كان الشيء في ذاته يشكل امتلاء الكينونة (يحدد الأشياء على حقيقتها، المجردة من الوعي)، فإن الشيء لذاته يمثل طريقة وجود كائن لم يتطابق أبدا مع ذاته. هو في هروب دائم من ذاته، لم يسبق له أبدا أن كان هو ذاته بالتمام. ينفصل عن ذاته، باستمرار وبدون توقف. بينما الشيء في ذاته معتم على نفسه، ممتلئ بذاته..

وهكذا نستنتج أن الشيء لذاته هو نمط وجود الوعي الذي يتلاشى على الدوام، حركة بسيطة للتعالي تجاه الأشياء.

الوعي ليس شيئا آخر سوى خارجيته وهذا الهروب المطلق، هذا “الرفض لأن يكون ماهية” هو ما يشكل الوعي. وبالتالي، فالذات هي كائن يتم وصفه بأنه حركة ومشروع للوجود.

إن فكرة المشروع هذه، في الواقع، أساسية؛ ذلك لأننا موجودون كمشاريع. نرتمي دائما إلى الأمام بأنفسنا، نحو المستقبل، نحو ما لم يحدث بعد.

وهكذا نكون أحرارا تماما ومسؤولين تماما: تمثل المسؤولية، في عرف سارتر، هذا التكفل التام للإنسان بمصيره كي يخلق طبيعته ويخلق العالم. لكن بهذا الإبداع وهذا الانبجاس الدائمين اللذين تمثلهما حرية الشيء لذاته، أبدو دائما تحت التهديد، الذي ينشأ من وجود الآخر وظهوره في العالم.

“الجحيم هو الآخرون” قولة واردة في مسرحية “الجلسة المغلقة” من تأليف فيلسوفنا، وقد فسحت مجالا لسوء التأويل، إذ غالبا ما فهمت على أنها تعديل بسيط لمقولة هوبز الشهيرة هي الأخرى: “الإنسان ذئب للإنسان”.

ومع ذلك، هي لا تعني حرب الكل ضد الكل. كل ما يريد سارتر تصويره أنها مأساة داخل الوعي، من خلالها يعرض عاريا أمام نظرة الآخر.

لفهم ذلك، علينا العودة إلى ما قاله غارسان، ثالث شخوص المسرحية، في نهاية “الجلسة المغلقة”: كل تلك النظرات التي تلتهمني (…) لا حاجة للشي، الجحيم هو الآخرون”.

الجحيم لا يتأتى من التعذيب الجسدي، ولكنه يتأتى من كون الإنسان عاجزا عن استبعاد حكم الآخر.

وقد سبق لديكارت أن وافانا بفكرة وجود انفرادي ذي سيادة وغير قابل للاختراق.

هذه الأناوحدوية المؤسسة على الإيمان بالذات، إذا كانت موجودة، ستكون نوعا من الجنة.

الجحيم هو أن نكتشف أننا وعي بلا رد فعل ولا داخلية، محروم من أسراره. لذلك فإن الجحيم أقل عزلة وظلمة من الشفافية والضوء الساطع. لكن بالنسبة للملحد الذي كأنه سارتر، ماذا يمكن أن يعني الجحيم (مقابل) الجنة؟ في الحقيقة، تعطينا تجربة الخجل لمحة مسبقة عنه على هاذي الأرض.

تخيل، كما اقترح مؤلف “الوجود والعدم” (1943)، أني مندهش من الغيرة عبر ثقب المفتاح. إن إفصاح الآخرين هو ما يضفي على أفعالي دلالتها. من خلال نظرته، أدرك أني زوج غيور أتلصص عليه.

إن الخجل يؤثر على النفس البشرية، لكنه يحدث أمام الآخرين.

كتب سارتر يقول: “إن سقوطي الأصلي (حدث بسبب) وجود الآخر. ليس بسبب أي خطإ على الإطلاق، ولكن لأن فردا آخر يجعلني مختارا أو شيئا في العالم”.

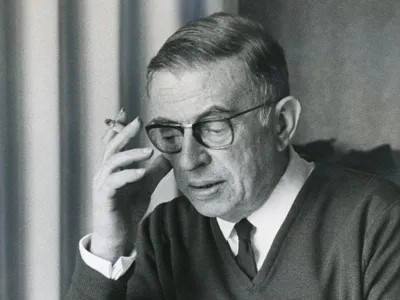

بوصفه فيلسوفا، كاتبا ومؤلفا مسرحيا، تم اعتبار سارتر الأب الروحي للوجودية. وفي نظره ليس الإنسان سوى ما يفعله بحياته، كما يقول في كتابيه “الوجود والعدم”، “الوجودية نزعة إنسانية” (1946)، ولكن أيضا في مسرحياته: “الذباب” (1944)، “الأيادي القذرة” (1948)، الغثيان (1938)، “دروب الحرية” ( 1945-1949).

بموازاة ذلك وفي غضونه، انخرط في خندق العمل السياسي النضالي تحت لواء الحزب الشيوعي الفرنسي وفي معمعان الحركات اليسارية، خاصة خلال حقبة السبعينيات.

ماذا يمثل الآخر بالنسبة إلي؟ إنه يحدد بشكل أساسي الآخر، المختلف، أي “أنا ليس هو أنا”.

الآخر هو، في الواقع، الشخص الذي ليس أنا والذي لن أكونه. ألا يوجد هنا إعلان عن تهديد، بل عن سقوط أصلي حتى؟ هذا بالفعل ما يحدث في الواقع وفقا لسارتر .

بمجرد ما امنح ذاتي في العالم ك”شبه شيء” تحت أنظار الآخرين، “أسقط” حقا إلى مستوى الأشياء، وهذا بسبب حرية الذات التي تنظر إلي و تحكم علي … “الجحيم هو الآخرون”، وفقا لصيغة “الجلسة المغلقة” الشهيرة.

تتحدث هذه المسرحية عن وصول ثلاث شخصيات إلى الجحيم. امرأة ورجلان يحاولون فهم هذا الشيء الذي قادهم إلى هناك وما هي عقوبتهم، وسرعان ما أدركوا ألا وجود هنا لجلادين. لأن كل واحد من الاثنين الآخرين هو جلاد للثالث. عقوبتهم أن يعيشوا معا للأبد، وأن يتعايشوا، وأن يكرهوا بعضهم البعض، وأن يتحمل بعضهم البعض. هذا ما توضحه الصيغة الكاملة للفقرة المقتبسة من مسرحية سارتر:

“كل تلك النظرات التي تلتهمني..، ها، هل أنتما اثنان فقط؟ ظننت أنكما أكثر عددا. لذا، هذا هو الجحيم. لم أصدق ذلك أبدا…أنتما تتذكران: الكبريت، المحرقة، الشواية.. آه! يا لها من مزحة! لا حاجة للشواية، الجحيم هو الآخرون”.

لم تكن “الجلسة المغلقة” اول فرصة سنحت لسارتر لتصوير الآخرين على أنهم مصدر الجحيم، إذ يحتل الآخر مكانة خاصة في فلسفته. بالفعل، لا يوجد الضمير وحده في العالم. يجب عليه أن يتصالح مع الضمائر الأخرى، ويكافح من أجل الوجود.

الإنسان الذي يعيش لأجل ذاته، يعيش في نفس الوقت لأجل الآخر. نحن نلتقي بالآخر دون أن نشكله (نخلقه من وجهة نظر فينومينولوجية).

كيف يمكن لي عيش تجربة الآخرين؟

من خلال الجسد.

يصف سارتر الخجل بأنه الشعور الأصلي بوجود الآخر. مثلا، أنا أنظر من خلال ثقب المفتاح، هذه الإيماءة تصيبني بالقشعريرة لأني تخيلت شخصا يراني وهو يتلصص علي من ثقب المفتاح. رأيت نفسي كما يراني الآخرون، كالشيء الذي كنته بالنسبة للآخر. الخجل هو خجل الذات أمام الآخر الذي يشكل فضيحة لأني لا أجعله موجودا بينما له القدرة على تجميدي في شيء (مبتذل، فخور، خجول..) لا أمت له بصلة.

نظرة الآخر تكشف عني الغطاء، تجعلني ضعيفا، هشا، تجعلني شيئا في حوزته.

“إذا كان هناك آخر، كيفما كان وأيا كان، ومهما كانت العلاقات التي تربطه بي.. لدي خارجية، لدي طبيعة، سقوطي الأصلي هو وجود الآخر” (الوجود والعدم).

الآلية الدفاعية الوحيدة التي يملكها الإنسان هي تحويل الآخر بدوره إلى شيء. عليه أن يتحرر من الآخر، ويهرب منه لأجل إعادة تهيئة نفسه والعالم الذي سرقه الآخر منه. يخترع الوعي هذه الحيلة ليستمر في الوجود كذات.

لكن الآخر ينتفض لمقاومة محاولة الإخضاع هاته. يفتح هذا صراعا حقيقيا بين الضمائر، في خضمه لا استطيع أن أكون معترفا بي من قبل الآخر إلا إذا تمكنت من تشييئه. إذن، توجد لدى سارتر نظرة نزاعية للعلاقات بين الضمائر.

تشخص “الجلسة المغلقة” تماما التعايش الصعب بين الضمائر، واقعة أن الآخر هو من يسلبني ويحبسني في طبيعة معينة، هو من يحرمني من حريتي.

ومع ذلك، إذا كانت وجوداتنا في كثير من الأحيان “ملتوية” و “معيبة”، بسبب “مبارزات” الضمائر التي تنشأ بهذه الطريقة، يمكن للإنسان دائما إعادة اكتشاف علاقات المعاملة بالمثل مع الآخرين، لا سيما على مستوى الفعل التاريخي.

في كتابه “نقد العقل الجدلي”، يركز سارتر، في الحقيقة، على الممارسة التاريخية المشتركة، حيث تتحد الموضوعات وتتجمع.

تشير هذه الممارسة الحرة إلى تجاوز جماعي للظروف المادية في إطار العمل التاريخي.

في الواقع، كان سارتر في ذلك الوقت، وهو قريب من العقيدة الماركسية والممارسة، يمثل، من هذا المنظور، مشروعا تنظيميا مشتركا حيث تسعى مختلف الضمائر معا للوصول إلى غاية.

ضمن هذه الرؤية العالمية، يربط سارتر نفسه بالمجموعة، تجمع موحد من خلال ممارسة عملية مشتركة، من خلال جماعة العمل. بهذا المعنى، شكل الحشد الذي اقتحم الباستيل مجموعة.

على العكس من ذلك، تمثل التجمعات الاجتماعية بدون وحدة حقيقية، وبدون هدف داخلي موحد (على سبيل المثال طابور من المسافرين ينتظرون الحافلة)، ما يسميه سارتر سلسلة، مجموعات من الأفراد المنفصلين والمذررين.

تجسد المجموعة المشروع التاريخي الحر بينما يعيش المسلسل تحت علامة الممارسة المتوقفة، في عالم حيث الحرية، دون أن تضيع، هي مهددة مع ذلك.

ومن ثم فإن ميزة سارتر هي أنه ربط نفسه بالتاريخية، التي تُعرَّف على أنها تنتمي إلى حقبة من الأهداف الموضوعية. الإنسان كائن تاريخي موجود مؤقتا وجماعيا. هذا الاهتمام بالتاريخية البشرية، وإن ظهر مبكرا في كتابات سارتر، اصبح واضحا بشكل خاص منذ عام 1960.

تدور جميع أعمال سارتر حول مفهوم الحرية، الموصوفة بشكل فردي، ولكن أيضا في بعدها الجمعي أو التاريخي.

سارتر فيلسوف صاغ مديح حرية الفعل في العالم والأشياء، ومجد المسؤولية البانية للقيم والعالم الإنسانيين.