أحمد رباص

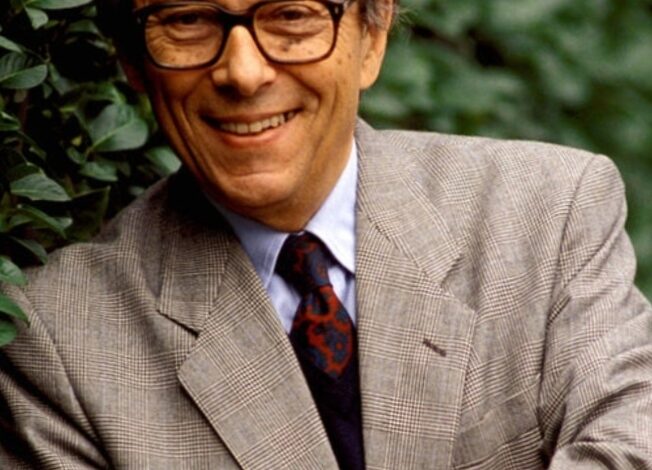

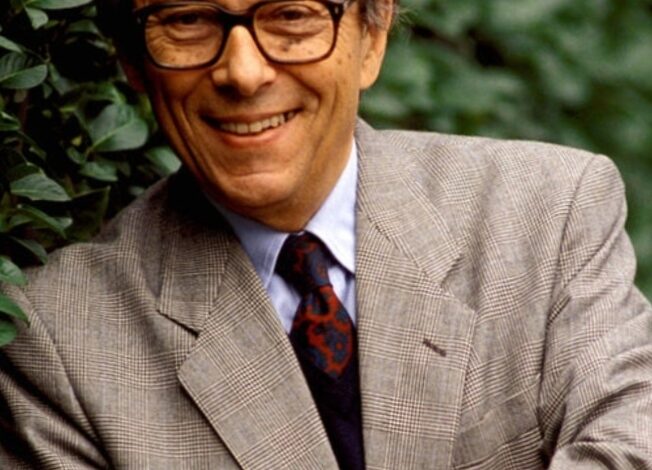

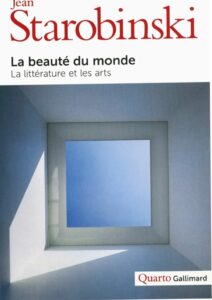

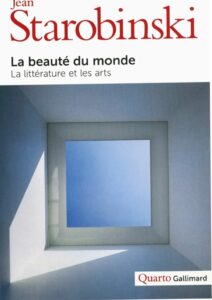

يجمع كتاب “جمال العالم. الأدب والفنون” (دار غاليمار، 2017)، بإشراف مارتن روف، جزء كبيرا من المقالات والدراسات التي نشرها جان ستاروبينسكي (2019-2020) بين عامي 1946 و2010، والتي لم يُنشر الكثير منها في مجلد واحد. وُلدت هذه النصوص من عِداد الناقد الذي اطّلع على أعمال أدبية أو تصويرية أو موسيقية، حيث أثارت كلمة أو لوحة أو لحن تأملًا متعاطفا ونقديا. يشير عنوان الكتاب إلى المهمة التي شرع فيها جان ستاروبنسكي، ابن عائلة يهودية بولندية لجأت إلى جنيف، في مواجهة البربرية، فاختار القراءة والملاحظة والاستماع ونقل “جمال العالم”.

– الشعر والحقيقة

تُحدد المقدمة، المستندة إلى صفحة لمارسيل بروست، مفهومه للعلاقة بين “الأدب وجمال العالم”، مانحةً البعد الجمالي الوحيد للضرورة الأخلاقية والرغبة في الحقيقة. يلي ذلك، وفقا للترتيب الزمني، نحو مئة دراسة مقسمة إلى قسمين رئيسيين، يتناول الأول الأدب، والثاني الرسم والموسيقى. ويختتم المجلد بخاتمة حول “النص والمترجم”. وتُستكمل المجموعة بمقال سيرة ذاتية طويل وخاتمة لمارتن روف، وملف أيقوني، وعروض نقدية موجزة.

إذا وجدنا، خلال القراءة، “العلاقة النقدية” الخاصة برجل الأدب والعلوم وكذلك بعض الليتموتيفات الخاصة به، فإن هذا المجموع يكشف عن جوانب أخرى: متخصص في عصر التنوير (اختراع الحرية ، 1700-1789 ، 1964، و 1789، شعارات العقل، 1973)، وفي روسو (جان جاك روسو، الشفافية والعقبة، 1957)، وفي مونتسكيو أو ديدرو (ديديرو، شيطان مدمر، 2012)، والناقد الطبي في حبر الميلانخوليا (2012) يفسح المجال هنا لمؤول الشعر، والناقد التاريخي للرسم، وعشاق الموسيقى.

يُفتتح الجزء الأول، الذي يتناول “الشعر والوجود”، بنظرة عامة شاملة: يستكشف جان ستاروبنسكي “ذاكرة طروادة” كما تتجلى من جديد في أعمال دانتي، وشكسبير، وراسين، وغوته، وبودلير، وماندلستام، وبونفوا. ثم تُركز “العين الحية” للناقد، الذي تدرج من مؤرخ إلى فيلسوف لغة وأسلوبي وسيمنطيقي، على أساطير الشاعر السعيد أو الشقي، مُؤولا “أيام رونسارد المتعددة”، وموقف أندريه شينييه، ورفض واقعٍ لن يكون سوى وهمٍ في صورة أزهار مالارميه، أو إفراط لوتريامون الساخر.

كُرِّست دراسات عديدة لشعراء القرن العشرين: من جهة، يُطرح تأملٌ حول العلاقة بين العلم والشعر، في أعمال فاليري وكايو، التي يُشكِّك الكاتب في “وضوحها”؛ ومن جهة أخرى، حول العلاقة بين الشعر والأسطورة والدين: يُعرِّف المؤرخ التأويلي قصيدة رينيه شار، ويُسلِّط الضوء على التوجهات الخفية للسريالي أندريه بريتون، أو يُؤول علاقة أعمال كلوديل بالله ونظرية إيف بونفوا الإلحادية في الآخرة.

كما يُعالج هذا التأمل العلاقة بين التاريخ والأخلاق والشعر من خلال الاستماع إلى بول سيلان، “الناجي من المحرقة”، وإلى أعمال الشاعر والمترجم فيليب جاكوتيه .

يبدو أن شاعرين، شارل بودلير وبيير جان جوف، أكثر اهتماما بتساؤلات الناقد، وهما موضوع العديد من المقالات التي تتناول، في حالة أحدهما، القافية، والكآبة، والفنان البهلواني، والشر، والخلود، والزمن، وناقد الفن، وفي حالة الآخر، الذي كان صديقا له، تتناول الرغبة، والدراما، والجسد، إلخ.. أما الفصل المخصص لـ”عصر القصيدة”، فيتساءل بشكل أعم عن علاقة الشعر بالوجود، والقوة، واللغة، أو الحنين إلى الماضي.

وأخيرا، يُختتم هذا الجزء الأول بمختارات أخيرة من الدراسات حول “قوة النثر” (كافكا ودوستويفسكي كشاهدين على الشر، وكالفينو، وراموز، وسينغريا، إلخ..).

ـ شهادات في حق كتاب ستاروبنسكي

نبدأ بما نشره الكاتب العربي حساين بنزبير على صفحته على الفيسبوك عن هذا المجلد. يقول بنزبير: “لا هو نفسه تماما، ولا هو مختلف تماما: سيجد القارئ في ثنايا هذا الكتاب لستاروبنسكي ما يحبه ويبحث عنه – “العين الحية”، القارئ المتقن، الذي يجيد الجمع بين رقة اللمس وإتقان التفسير، ولكنه سيكتشف أيضا ستاروبنسكي يستكشف ربما آفاقا جديدة – لا آفاق عصر التنوير، ولا آفاق تاريخ الأفكار الطبية، بل آفاق الشعر والرسم والموسيقى. تتكاتف هذه الإلهامات الثلاث لتشكل حلقةً لم يبرحها الناقد قط. في المجمل، هناك مئة دراسة أُلفت على مدى أكثر من ستين عامًا، جُمعت تحت عنوان “جمال العالم”. فالأدب والفنون تستجيبان لجمال العالم، والناقد، القارئ الأول، والمتفرج، والمستمع، يحتفي باستجابة الأول ليُشيد بالثاني. سيدرك القارئ بلا شك بشكل أفضل ما لا يزال يحرك الرجل الذي جعل من النقد فنا – هواجسه، وقراراته المنهجية، وحرصه على الوضوح والمشاركة. يرافق النصوصَ نقادٌ راغبون في إيصال هذا العمل إلى جمهورٍ جديد (ميشيل جينيريت، لوران جيني، جورج ستاروبنسكي، جوليان زانيتا). تُوضع كلُّ مجموعةٍ في تاريخها الخاص. تُحاول الخاتمة (“بكلِّ حبِّ العالم”) استيعابَ الخياراتِ الرئيسيةِ لنقدِ جان ستاروبنسكي لوضعِه في القرن. ولأولِ مرةٍ، سيكتشفُ القارئُ أيضا مقالا، عبارة عن سيرةً ذاتيةً، مصحوبا بوثائقَ أيقونيةٍ من المُرجَّح أن تُسلِّطَ الضوءَ على “عملِ حياة”. في خضمِّ اضطراباتِ القرن، لم يكفَّ جان ستاروبينسكي عن إظهارِ أنَّ قوةَ الأعمالِ تكمنُ في إثباتِ لياقةِ الوجودِ البشريِّ في مواجهةِ قوى الدمار. إنَّ قولَ نعم لجمالِ العالمِ هو أحدُ دروسِ جان ستاروبنسكي الدائمة”.

وفي تعليق لقارئ فرنسي، نقرأ: “بالنسبة إلى المهتمين بالأدب، سواءً من قريب أو بعيد، تُعدّ أعمال جان ستاروبنسكي من الكلاسيكيات الأساسية. في أغلب الأحيان، لم نعد قادرين على قراءة مؤلف بعد نقده من قبل ستاروبنسكي كما اعتدنا أن نقرأه، حتى لو تعلق الكُتّاب الذين ظننا أننا نعرفهم مثل روسو ومونتسكيو وديدرو وغيرهم الكثير. كان القرن الثامن عشر، عصر التنوير، هو القرن المفضل لديه؛ فقد سعى إلى إطالة أمده، أي تجديد التحالف بين العقل (بما في ذلك العلمي) والأدب، بفضل قدرته على الجمع بين الدقة العلمية والحساسية الأدبية. اشتهر جان ستاروبنسكي بأعماله عن التنوير والكآبة، وكان مهتمًا أيضًا بالشعر والفنون الجميلة والموسيقى. يجمع كتاب “جمال العالم”، المؤلف من 1320 صفحة، العديد من المقالات، المنشورة من عام 1946 إلى عام 2010، والتي تُظهر فضوله الذي لا يشبع وذكاءه النقدي. تتناول المقالات الأدب (رونسار، بودلير، مالارميه، إلخ..)، والرسم (غويا، بالتوس، ميشو، إلخ..)، والموسيقى (مونتيفيردي، موزارت، مالر، إلخ..). يُعدّ جان ستاروبنسكي من القلائل الذين جعلوا من النقد فنا؛ ويدعونا هذا العمل الرائع، الذي يُشير عنوانه إلى المهمة التي حددها لنفسه: قراءة “جمال العالم” ومشاهدته والاستماع إليه ونقله، إلى مشاركة وجهة نظره”.

ويقول قارئ آخر مركزا على المؤلف: “جان ستاروبنسكي هو أعظم ناقد أدبي في النصف الثاني من القرن العشرين، ويقف ربما إلى جانب بينيشو. كل ما كتبه جدير بالقراءة. يضم هذا الكتاب نصوصا أصبحت نادرة”.

ويقول قارئ رابع: “نحن الآن أمام مجموعة شاملة تضم نحو مئة مقالة لجان ستاروبينسكي حول الأدب والفنون. تُذكّر هذه المجموعة بالدور المهم الذي لعبه عملٌ لا يزال يُلهم ويُثير المراسلات في المشهد النقدي خلال السبعين عامًا الماضية. المواجهة في كل مكان بالنسبة إلى الشاعر. حوله، وفي داخله، ثمة شيءٌ ما يكبته أو يخنقه، ويجب التغلب عليه. شيءٌ ما يجب كسره، أو سحره، أو تحريره. (في الأساطير اليونانية، تُرمى كعكات العسل، وتُهدهد الوحوش التي تمنع الوصول إلى البوابات العميقة لتنام بالموسيقى). هناك دائما هذا الخصم المجهول الذي يعيق الفم الناطق، هذا الفراغ الذي يسعى للاستيلاء على الكلمات عند ولادتها. هناك حدودٌ يجب فرضها، وكثافاتٌ يجب كسبها على البرود واللامبالاة، في الخارج والداخل. ويجب فرض دفاعات هذه الحقائق الجامحة التي نسعى إلى صداقتها..

وفي تعليق لقارئ خامس، نجد أن قرونا من اللغة، التي ليس الشاعر إلا وريثها، لم تكفّ عن السعي وراء هذه الجدة التي لا تُقهر، والتي لا تُدرك، والتي تُعاد صياغتها باستمرار من حولنا. قرون من اللغة، وكل شيء سيُعاد إطلاقه، وكل شيء سيُعاد التقاطه باندهاش بديهي. كل ما صُنع بالكلام محكوم عليه بالبقاء دون أثر مرئي في الكون. اللغة وحدها – الأداة – هي التي تُحوّل وتُغيّر. شيئا فشيئا، سعى الشعراء، سعيا وراء فعالية حاسمة، إلى إعادة ابتكار استخدام الكلمات، لكن كل شيء يحدث كما لو أنه لا نصر يُورث، ولا تقدم يُحرز، ولا سر يُنقل: لا استمرارية في الفعل. وإذا كان هناك شيء يتردد صداه ويستمر من عصر إلى عصر، فهو الاستحالة – الاستحالة التي يجد فيها الشاعر نفسه شيئا آخر غير استمرار “فشل يُديم نفسه”. تاريخ اللغة ينتمي للغة فقط ولا يترك أثرا في العالم. ربما في غمرة عجزه الدائم، يستمد الكلام دافع ديناميته وحركات تقدمه المضطربة. يا لغرور طموحاته الكونية! لا النجوم ولا الجبال تتأرجح أمام أوامره… إنه لن يغير نظرتنا إلا، وهذه هي أعظم قوة يمكنه أن يطمح إليها. على الأقل هذا هو أمله الوحيد في الوصول إلى العالم، وبهذا المسار وحده سيصبح قادرا على التحول. يجب أن يُسمع وينضج في قلب الإنسان؛ إنه يحتاج إلى هذا الترحيب وهذا الصدى، إلى هذا الصديق أو هذا الشعب بأكمله الذي يستمع. الأشياء التي يريد لمسها أو خلقها، لن تثيرها إلا من خلال عمل الروح التي يفتح لها الباب. لا ينتهي عملها في العالم، بل في الإنسان. وها نحن ذا، نشكلها. ما ينشئه فينا ينتهي به الأمر إلى تشكيلنا (إذا وثقنا به). الإنسان مبنيٌّ على ما يسمعه… لن تذهب الكلمات سدىً إذا وجد فيها الإنسان ما يُكثّف فرحه أو حزنه لوجوده في هذا العالم. يُصبح وجوده وعدًا جادا وثريا. ينفتح أمامه الزمان (مناطق الزمن الخصبة). يُدرك القارئ، وقد استحوذت عليه القصيدة المثالية، أن الكلمات تُنبئ به. يرى نفسه في مرآة غريبة، حيث تلاشت شخصيته المعتادة لتُفسح المجال لـ”شبيه” أصدق وأعمق تشابها، يبدو أنه قادم من عالم ضائع يُعاد اكتشافه تقريبًا. الكلمات (التي تُناشد روحنا المستقبلية، أو الأقدم) تُلزمها بمساعدة ضعفنا، أو حنيننا. في وسطنا، يتحدث الشاعر. وفجأة، كأن صوته يغادرنا ليُغامر بعيدا. من يتكلم من خلال هذا الحلم أو هذا الوضوح الذي لم يعد ملكا له تماما؟”

ويكتفي قارئ خامس بأن يتساءل: “أي إنسان جديد، أي إله، أي شخصية شيطانية تُخترع، وهي لا تزال فاقدة للوعي، بالكاد تتحرر من التركيب النحوي العضوي العظيم الذي ربما يُطيل فينا زخم الطبيعة الإبداعي؟”