نحن بين مطرقة أخنوش وسندان بنكيران المغشوش

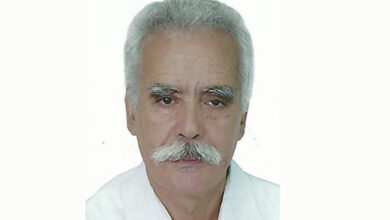

حميد قاسمي-تنوير

يبدو أن السياسة في المغرب تعيش منذ عقود طويلة على إيقاع التناقضات والخيبات؛ خيبات متراكمة صنعتها وجوه سياسية قدّمت الوعود أكثر مما حققت من إنجازات، ورفعت شعارات كبرى سرعان ما تحولت إلى مجرد أصداء باهتة في ذاكرة المواطنين. وفي مقدمة هذه الوجوه يطلّ كل من عزيز أخنوش بصفته رئيس الحكومة الحالي، وعبد الإله بنكيران، الرئيس الأسبق للحكومة الذي وُصف عن حق بالمغشوش، ليجد المواطن المغربي نفسه عالقاً بين مطرقة الواقع الذي يفرضه الأول، وسندان التجربة المخيبة التي جسّدها الثاني.

القول بأن بنكيران كان مغشوشاً لا يدخل في خانة المزايدات أو تصفية الحسابات السياسية، بل هو توصيف دقيق لمسار رجل جعل من الخطاب الشعبوي سلّماً إلى الحكم، فملأ الساحة السياسية ضجيجاً حول الاستقامة ومحاربة الفساد، قبل أن ينكشف في الأخير جزءاً من المنظومة التي كان يرفع عقيرته في مهاجمتها. فقد عجز عن تفكيك البنية العميقة للفساد، وارتكب أخطاء كارثية حين رفع الدعم عن المواد الأساسية وضرب صندوق المقاصة، ما ألقى بظلال قاتمة على معيشة الطبقات الوسطى والفقيرة. الأخطر من ذلك أنه لجأ إلى استخدام الدين لتبرير قرارات سياسية موجعة، الأمر الذي أفقده المصداقية وأثار استهجان الرأي العام، إذ بدا وكأن الدين مجرد أداة لتسويغ السياسات الظالمة.

ولعل أكثر ما جعل صورة بنكيران مثار سخرية هو تناقضه الفجّ؛ فالرجل الذي كان يُقدّم نفسه كرمز للتواضع والزهد، لم يجد حرجاً في تبرير معاش استثنائي سخيّ يناهز أجور عشرات الموظفين. ثم جاءت فضيحة “الگرّفاطة” لتختزل شخصيته السياسية: زعيم حكومة يُفترض فيه الجدية والمسؤولية، تحوّل في لحظة إلى مهرّج على المنابر، يتحدث عن الأكل والضحك والدموع أكثر مما يتحدث عن حلول واقعية لأزمات الوطن. إن مشهده وهو يمزج بين السياسة و”الگرّفاطة” لم يكن سوى صورة كاريكاتورية لزعيم مغشوش استغل العواطف ثم تخلّى عنها عند أول اختبار.

أما في ضفة الحاضر، فإن حكومة عزيز أخنوش تواجه أزمة ثقة عميقة؛ فالرجل القادم من عالم المال والأعمال لم ينجح في تقديم نموذج مختلف عمّا سبقه. بل إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجها فاقمت من معاناة المواطن المغربي، خصوصاً مع موجة الغلاء غير المسبوقة التي أحرقت جيوب الأسر. القرارات المرتبكة وغياب التواصل الفعّال جعلت الحكومة الحالية في مواجهة مباشرة مع غضب الشارع، حيث يشعر المواطن وكأنه مجرد متفرج على سياسات تخدم مصالح ضيقة أكثر مما تراعي همومه اليومية.

لكن المشهد السياسي المغربي لا يختزل فقط في أخنوش وبنكيران، فالأحزاب الأخرى بدورها لم تُقنع المواطن. حزب الاستقلال، الذي كان يوماً مدرسة وطنية قادت معارك التحرر، أصبح اليوم مجرد ظلّ لتاريخه، يتأرجح بين حسابات المواقع الحكومية ومعارك داخلية أنهكت صورته. أما الاتحاد الاشتراكي، الذي حمل يوماً آمال التغيير والديمقراطية، فقد تحوّل إلى جهاز بيروقراطي يقتات على بقايا مجده السابق، ويكتفي بالتموقع في خريطة السلطة بدل أن يكون صوتاً حقيقياً للمجتمع.

وإذا انتقلنا إلى الأحزاب اليسارية الأخرى، نجد أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان محسوباً على التيار اليساري الجذري ورفع شعارات العدالة الاجتماعية والتحرر، تراجع بشكل مخيف عن خطه التاريخي، والتحق بمنطق المقاعد والمشاركة الحكومية مهما كانت الظروف. فالمواطن المغربي لم يعد يرى فيه سوى ظلاً باهتاً لحزب يساري قديم، غارقاً في الحسابات الانتخابية الضيقة بلا مشروع واضح أو خطاب متجدد يتجاوب مع تحولات المجتمع. أما أحزاب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي، فقد ظلت حبيسة شعارات كلاسيكية لم تعد قادرة على استقطاب الشباب أو إنتاج رؤية سياسية حديثة، في حين أن تجربة الفيدرالية اليسارية التي بدا أنها ستشكل بديلاً تقدمياً، سرعان ما غرقت في خلافات داخلية وضعف تنظيمي جعلها تفقد بريقها المبكر.

من هنا، تتجلى المفارقة المؤلمة: المواطن المغربي الذي كان يطمح إلى التغيير والإصلاح وجد نفسه في دوامة من الخيبات، يتأرجح بين تجارب الماضي المخيب والحاضر المربك، بينما الأحزاب التي وُلدت من رحم التاريخ صارت اليوم عاجزة عن مجرّد إقناع قواعدها. فبنكيران لم يكن سوى زعيماً مغشوشاً بعثر ثقة الناس بالشعارات، وأخنوش يقدم نموذجاً لحكومة متعثرة تغرق في حسابات المال والسياسة دون بوصلة اجتماعية واضحة، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي أضاعا فرصة التاريخ ليواكبا مطالب العصر، والأحزاب اليسارية الأخرى أخلفت الموعد مع التاريخ حين فشلت في تجديد نفسها وصياغة مشروع بديل حقيقي.

المحصلة أن المشهد السياسي المغربي يختزل معاناة أمة محاصرة بين المطرقة والسندان؛ مطرقة السياسات الحالية التي تزيد الحياة ضيقاً، وسندان التجارب السابقة التي خلفت ندوباً لم تندمل بعد. وبين هذا وذاك، يتعمق شعور المغاربة بأن السياسة صارت مجالاً لتبادل الأدوار بين النخب، أكثر مما هي التزام أخلاقي لخدمة الوطن والمواطن. والسؤال يبقى معلقاً: هل سيظل قدر المغاربة أن يدفعوا ثمن الشعارات الفارغة والوعود الكاذبة، أم أن الزمن كفيل بإنجاب طبقة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للثقة والجدية؟