متواليات (1) قراءة رواية طنجرينا: القراءة آلة حفر لكشف كنوز الحقائق -احمد الخمسي

قد تفضي قراءة النص إلى حالة “حب من النظرة الأولى”. هذه الحالة لا يمكن أن تحصل إلا بشرطين: شرط انعدام التعرف على الكاتب، وشرط الجاذبية المحققة في النص.

غياب الشرط الأول مثلا، أن يصادف توقيع محمود درويش على نص لم يصادفه القارئ من قبل. ولكن وتر اسم محمود درويش يحدث نغما مسبقا لدى ذهن القارئ. فتولد لديه قابلية مسبقة لتذوق النص، لأن القارئ تعود ألا يصادف نصوصا بتوقيع محمود درويش إلا وهي جميلة تتدفق منها الشاعرية والخرير بلا نضوب.

غياب الشرط الثاني، حتى وإن طفا توقيع اسم مثقل بالشهرة فالنص في حد ذاته لا يكون قابلا للهضم، وهي نصوص قليلة لدى كل اسم شهي، تتسم بالغرابة ولا تتوفر – عند التقائها بالقارئ المعني- على بهاء النصوص الموقعة غالبا بذاك الاسم الساحر. “خطاب الدكتاتور” مثلا، ليست قابلة للاستساغة السهلة لدى بعض القراء المولعين عادة بقراءة محمود درويش. إذ يغلب عليها زيت السياسة بدل ماء الشعر المتعارف عليه لدى محمود درويش.

بالمناسبة، يفرض السؤال نفسه بصدد الضعف الذي يصيب قارئ محمود درويش عادة؟ لماذا هذا الجبروت المنتصر في نصوص محمود درويش غالبا إن لم نقل دائما؟

هب نفسك تقرأ الشام من نجم أدونيس أو من قمر نزار قباني، لن تغشاك أشعة باهرة وأنت تستحضر المقارنة مع محمود درويش، لأن الشمس تمنعت عن أن تكون شمسا حارقة سوى في بيداء متخنة بجراح فلسطين. لكن للشمس حرقتها الخاصة، قد تهرب نحو عصر المتنبي، أو تزيغ بك نحو الأندلس. وفي الحالتين، فالموشح قبل أن يكون بحرَ شعرٍ ينتابه الماء من بين الصلب والترائب، فهو حديث موشح بالحنين إلى الجمال في كل مكان وجدت الروح أنينها، لأن الجرح النفسي، فردي ودموي مؤلم قبل أن يتخذ لنفسه من قرطبة أو دمشق قِبلة.

****

هل صهيل الخيول البرتغالية أو الإنجليزية على اليابسة صاعدا من بحر ليس له علاقة بالشعر، هو ما يتبادر الى الذهن عندما يتذكر كل منّا الغائب العزيز؟

أم بحور الشعر من بخور جنة القرب، تحيل الذات الفردية على محن الجماعة يوم أثخنت السيوف كبد السماء، مختبئا تحت أفئدة المحاربين؟

كم رأى، من يقرأ شعرا، في عيون من أحب، إيمانه قويا قادرا قاهرا، لا تصلاه نار البعد، يوم لا ظلم سوى ظلم الزمن؟

بالعودة إلى السرد الذي يغري بجماله من النظرة الأولى، أليست الثقافة حارس بيت الحب ريثما تحضر قصيدة الجمال الطبيعي؟

لِمَ بتت العربُ في ضفتي البيت الشعري لحمة الصدر والعجُز؟ ألم ترتسم الرؤية الثقافية ظلا لمن ملأت الجرة ماءً بينما امتلأت عين المحب اهتزازا وانتفاخا من صلب الطبيعة؟ أي الامتلاءين الأصل؟ الشعر أم البحر؟

عطش البيداء خلق من قبائل الهامش تجارا وكتابا، بينما انشغل الاباطرة تارة بترصيع التيجان، وتارة أخرى بصب الماء الدافق بين ثنايا الصبا والجمال وتارة بأمر رفع البروج والأسوار من حول نعومة الرغبة.

أليس الحب حروبا أهلية صليل سيوفها يتبدى في آهات الشعراء؟ للمحاكم قول لا راد له، وللساحرات رأي، قد ينتحل سم أفعى أو يتوشح بزغب فأر.

****

في المكتبة الاليكترونية لمدينة ليون الفرنسية، مؤلف ليس لصاحبه الإنجليزي أثر ولم يترك المترجم الفرنسي بعده أثرا بدوره. يحكي الكتاب رواية الملكات التي تصحبن معهن خداما غلاظا شدادا، يرافقون الهودج، يوم الزفاف، مؤونة ليوم العجز عن إنتاج ولاية العهد. وإذا وقع السهو وغاب الخادم، فالوزير مازاران كفيل بضمان ملك الشمس لفرنسا الأبية.

يذكر المؤلف الإنجليزي المجهول، ويترجم الفرنسي المجهول، أن هذا الحرص المورّد الخدين، ورثته أوربا الغربية عن التقاليد الرومانية للحفاظ على سطوة الإمبراطورية، فمارك-أوريل، من صلب عبد بطل مصارع الأسود، قتله الأمبراطور،”الأب” المفترض، لكن الإبن الهجين بقي حيّا لملء الفراغ التالي. ولأنه كذلك، فقد اعتبره المؤرخ الروماني امبراطورا سوريا تولى حكم روما.

ولم ينس المؤلف الإنجليزي أن يشير إلى كون جاك الثاني الذي زاغ بالحكم نحو الكنيسة الرومانية، كان في قصره رفيق زوجته مسؤولا عن اعترافاتها الأسبوعية، منحته فرصة استنبات ولي العهد، خوفا من فراغ الزمن. لكن الثورة المجيدة، أرسلت أمير بلاد الغال، مع أمه إلى باريس، ليضمن لويس الرابع عشر المازاراني، حمايته وحفظه حيّا ليتولى عرش بلاده عند الضرورة. ولم يمهل الوقت جاك الثاني، ليلتحق بزوجته وبمن هو في حكم ابنه، بباريس. أما الانجليز، فقد استقدموا أميرا ألمانيّا ليتولى أمر إنجلترا بلا شبهة. فالنطفة الكاثوليكية التي أخرجت أمير بلاد الغال الى الوجود، مصيرها النفي في مزبلة التاريخ، وليس بلاد البروتستانت التليدة.

ذكرت المطبعة “المغرضة” سنة التأليف (1701) فقط. وتجاهلت مكان الطباعة وصاحب الكتاب.

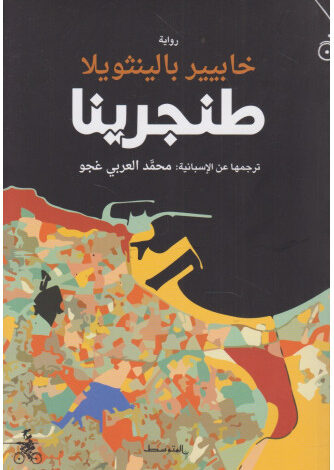

في نهية رواية “طنجرينا”، ذكر المؤلف الاسباني خابيير بالينثويلا حكاية رسالة الأم إلى أحد أبطال الرواية، كونها تخبره أنه ليس سليل أبيه المسجل رسميا باسمه.

ولكي نجد للواقعة التي استنبتها المؤلف في لحمة السرد، نطفة في مسام وعي المؤلف، وضعنا الرواية جانبا، ورحنا نقلب التاريخ الاسباني بصبر تستحقه الرواية ويستهله العصر البازغ في مستقبل العلاقات المغربية الاسبانية.

ولأننا ننهل من “المثلث المقدس” الذي صاغ أطروحة جديدة في الثقافة العالمية المؤهلة لتوليف ما شتته الاستعمار، فقد ارتأينا في أطروحة “ثقافة ما بعد الكولونيالية” خلفية ملائمة لقراءة رواية طنجرينا. كنا أشرنا إيها بعجالة في كلمة استعراضية مرحة بطنجة يوم 21 دجنبر 2024.

“المثلث المقدس” يتألف من ادوارد سعيد وغواتاري سبيفاك وهومي بهابها. بحيث لا يمكن لفيلسوف أمريكي اليوم يخوض في مستقبل البشرية جمعاء لا يعود إلى المؤلف الذي أصبح من كلاسيكيات فلسفة اليوم، كتاب “الاستشراق” ومعه “الثقافة والامبريالية” لادوارد سعيد. ثم لا يمكن تصور أزمة العالم في مجالات الحروب والقهر الاجتماعي ومشكل البيئة ألا يذكر الفيلسوفة غواتاري سبيفاك من خلال كتابها “هل يمكن للتابع أن يتكلم؟”. وأخيرا، وضمن سلطة الثقافة التي تمارس من النفوذ مشتتى بالقدر الذي تمارس السياسة من هيمنة مركزة في المؤسسات، ألف هومي بابا كتابه “موقع الثقافة”.

وبالعودة إلى تاريخ اسبانيا، أوصى خوصي أورطيغا إي غاسيط بضرورة الاستفادة من تاريخ اسبانيا. لذلك كله، تأملنا ما نتج عن مشكل غياب ولي العهد بداية القرن الثامن عشر في اسبانيا، حيث نتج بعد حرب دامت تسع سنوات تمخض عنها، ما أورده مؤلف رواية طنجرينا في إحدى الصفحات: سيطرة العدويين الأبديين لاسبانيا: أنجلترا وفرنسا. فقد تكالبت الدولتان على اسبانيا لتتفقا فيما بينهما: تأخذ إنجلترا موقع جبل طارق، ويتولى البوربون الفرنسيون عرش اسبانيا.

****

لم يرد قط في خلد الاسبان أن المغاربة يمكنهم، رجوعا إلى الملح والطعام المشترك طيلة ثمانية قرون، أن يكونوا دعما لهم، ليس ضد أحد، ولكن لرأب الصدع التاريخي الذي سبق للفقيد خوان غويتيصولو أن وضع الأصبع فوق جرحا اسبانيا خالصا: البتر الثقافي الذي مارسه من اعتقدوا أنهم ينشؤون الأساطير المؤسسة لاسبانيا الصافية المطهرة من الدنس. بحيث انشغل الملوك الكاثوليك خوفا وطمعا. ولا يغرب عن بال المؤرخين، أن أعظم ملك في تاريخ اسبانيا، كارلوس كينطو، يوم تنحى عن العرش، صادف وفاة أمه، وهي نموذج الزوجة المتخنة بالوفاء لزوجها، بقيت قيد الحياة مدة نصف قرن (46 عاما بالضبط) أرملة متيمة بحب زوجها، وقد أرغمتها المؤسسة الدينية، على العيش تحت تهمة جاهزة كونها حمقاء (جان الحمقاء). لقد بكى كارلوس كينطو بكاء زلزل عواطف كل من كان حاضرا، يوم التنحي. تلك مأثرة، يعرفها ملوك المغرب، لذلك، توجهوا بالدعم والعضد لاسبانيا، بحيث خاطب محمد الرابع السفير الاسباني بمراكش ولم تمر على حرب تطوان سوى ثلاث سنوات، فقال السلطان للسفير: قل لأختي، ملكة اسبانيا، الجيران لا يمكن للحرب أن تفرق بينهم.