البراغماتية السياسية بين الحقول والخرائط: المغرب نموذجا

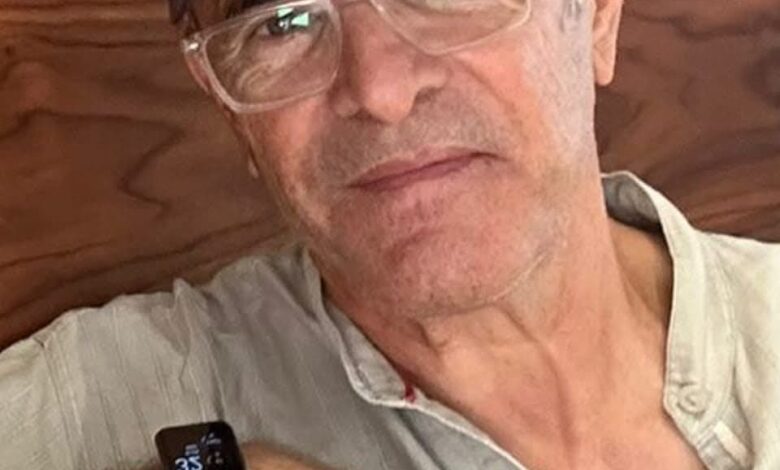

نجيب خياط

ذكّرتني المأساة الإنسانية في أقصوصة Aux champs لغي دو موباسان بثنائية موجعة: بين أخلاق الأمومة وضرورات العيش. عائلة “توفاش” رفضت بيع ابنها “شارلو” إلى سيدة برجوازية ثرية، بدافع من مشاعر الأمومة التي تحولت لاحقًا إلى أنانية لا تبصر المستقبل. كان الرفض قاطعًا: “ليس من المقبول أن تُسأل أمٌّ عن شيءٍ كهذا!”، لكنه كان رفضًا مكلفًا. بعد عقدين، يعود الابن ليلعن أهله ويغادرهم إلى الأبد: “كنتُ لأفضّل ألّا أُولد، على أن أكون ما أنا عليه!”. في المقابل، اختارت عائلة “فالان” أن تودّع ابنها “جان” لصالح الصفقة، لا جشعًا، بل لأن الفقر أملى قراراتهم. وبعد سنوات، يعود الابن “المبيع” بثياب الأغنياء، بينما يغرق الابن “المحفوظ” في بؤس لا فكاك منه.

هذه المفارقة الأدبية تضيء وجهاً آخر من وجوه السياسة الواقعية، تحديدًا في النموذج المغربي. فعلى مسرح العلاقات الدولية، يبدو المغرب في كثير من الأحيان كعائلة “فالان” التي اختارت أن تحيا بالحد الأدنى من الكرامة مقابل الحد الأدنى من الاستمرار.

رفض المغرب الاصطفاف خلف الشعارات الأيديولوجية الكبرى أو مجاراة “صوت الشارع” ليس ضعفًا، بل تعبير عن براغماتية عميقة تستوعب هشاشة التموضع في نظام دولي لا يعترف إلا بلغة المصالح. فكما لم تكن عائلة “فالان” خائنة لأمومتها، لا يمكن اعتبار المغرب خائنًا لعدالة القضايا العربية. إنما هو اختار طريقًا ثالثًا: طريق “الحد الممكن” من السيادة في عالم تُباع فيه السيادات وتُشترى.

نرى هذه البراغماتية في علاقاته مع القوى الكبرى. التطبيع مع إسرائيل مثلًا، وإن اعتبره البعض انحرافًا عن البوصلة الأخلاقية، جاء مقرونًا باعتراف أمريكي بمغربية الصحراء. وهذا اعتراف لا تساويه كنوز الشعارات. كما أن التنسيق الأمني في ملف الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، رغم ما فيه من استنزاف داخلي، يُبقي المغرب شريكًا لا غريمًا، وصاحب موقع تفاوضي أفضل في قضايا الاستثمار والدعم التنموي.

وفي أزمة سبتة 2021، حين بلغت العلاقات مع مدريد حد القطيعة، لم يختر المغرب التصعيد اللفظي أو الانفعال السياسي، بل رد بأدوات مركبة: صمتٌ دبلوماسي، واستدعاء رمزي للسفير، واستخدام مدروس لأوراق ضغط كملف الهجرة. هذا التريث أكسبه في النهاية موقفًا تفاوضيًا أكثر توازنًا، دون أن يفرّط في مبدأ أو يدخل في مغامرة خاسرة.

وكما في أزمة سبتة، تعامل المغرب أيضًا مع موقف حكومة ماكرون بقدر عالٍ من الحنكة. فحين ترددت باريس في دعم صريح لمغربية الصحراء، وبدت وكأنها توازن بين الجزائر والرباط، لم يسقط المغرب في فخ القطيعة أو الانفعال، بل استثمر الفتور الفرنسي لتعزيز شراكاته البديلة: تقارَب بشكل أوضح مع واشنطن ومدريد، وانتزع منهما مواقف أكثر جرأة ووضوحًا، مثل اعتراف ترامب التاريخي، ثم دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

في لحظة كانت فيها فرنسا تخسر نفوذها التقليدي في غرب إفريقيا، بدا المغرب وكأنه يقول: الحياد ليس موقفًا بريئًا، وإن لم تكن معنا في قضية وحدتنا الترابية، فسنصوغ معادلة جديدة تتجاوزك. بهذا المنطق، تحوّل التردد الفرنسي إلى ورقة ضغط، واستثمرته الرباط لبناء تموقع إقليمي أكثر استقلالية، متجاوزًا إرث “التبعية الثقافية” لفرنسا نحو سياسة شراكات متعددة الروافد، شرقًا وغربًا.

لكن هذه السياسة ليست وليدة اليوم، ولا هي محصورة في علاقة المغرب بالغرب فقط، بل وُلدت من رحم صراع إقليمي عنيف. فمنذ استقلال الجزائر سنة 1962، جعلت من دعم الانفصال في الصحراء الغربية ركيزة في عقيدتها الخارجية، وسعت مرارًا إلى تقويض النظام الملكي في المغرب، إما عبر الاحتضان العلني لجبهة البوليساريو، أو عبر محاولات خلق محور مغاربي بقيادة جمهورية مناهضة للملكية. هذه الضغوط التاريخية جعلت من الدفاع عن الوحدة الترابية أولوية سيادية مطلقة في الدبلوماسية المغربية، وهي التي تفسر جزءًا من قراراته “البراغماتية” التي تُفهم أحيانًا خطأً على أنها تنازلات، بينما هي في جوهرها مقاومة ذكية بأدوات الممكن.

في قضايا الشرق الأوسط، مثل الحرب في غزة، يتعامل المغرب بلغة مزدوجة: إدانة للعدوان الإسرائيلي، ودعم ثابت للقضية الفلسطينية، لكن دون التورط في محور إقليمي يعادي الغرب صراحة. ذلك أن المغرب، وعلى خلاف دول أخرى، لا ينسى أن واشنطن – بما تمثله من نفوذ حاسم – كانت أول من اعترف بسيادته على صحرائه، وأنه لا يمكنه المغامرة بكل أوراقه فقط لإرضاء صوت الغضب الشعبي، دون ضمان مقابل فعلي على الأرض.

حتى في قضية إيران، يتخذ المغرب موقفًا حذرًا: فهو لا يدخل في حلف مذهبي أو عسكري ضد طهران، لكنه يُبقي على مسافة أمنية واضحة، لا سيما مع الاتهامات المتكررة بدعم إيراني لجبهة البوليساريو عبر وسطاء لبنانيين. وهكذا، يحاول المغرب أن يرسم توازنًا دقيقًا بين العروبة، والإسلام، والغرب، والأمن القومي.

ومع ذلك، يظل المغرب ثابتًا في خطوط حمر لا يساوم فيها، وعلى رأسها وحدته الترابية. دعم القضية الفلسطينية لا يلغي أولوية قضية الصحراء، تمامًا كما لا يلغي دعم أوكرانيا الحق في الدفاع عن وحدة ترابها. ففي عالم الكيل بمكيالين، لا يملك المغرب ترف المثالية، بل عليه أن ينتقي معاركه وأن يدير توازناته بين الحق والضرورة.

في النهاية، سواء في قصة موباسان أو في السياسة الواقعية، السؤال يظل نفسه: كيف تختار بين كرامتك وبقائك، عندما يُفرض عليك أن تخسر أحدهما؟ لا أجوبة نهائية، فقط دروس مكتوبة بمداد الألم والمفارقة.