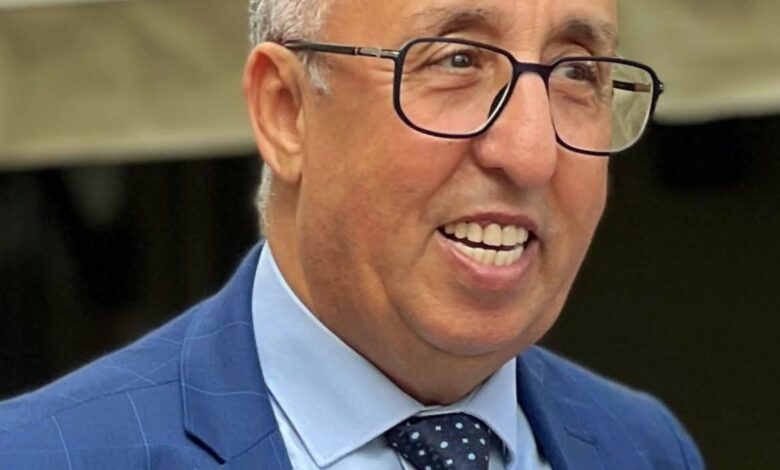

حين تتكلم الأجهزة بلسان الإعلام: الحروب بالوكالة كتهديد للوحدة الوطنية – مصطفى المنوزي*

محاولة تخييلية سياسية تحذيرية لتفادي الانشطارية غير المنتجة

لا يهدد الدولة فقط ما يظهر من صراعات معلنة، بل ما يتشكل في صمت من بذور انقسام وتفتت داخل مؤسساتها الأكثر حساسية. فالطائفية القبَلية الأمنية، حتى وهي في طورها الجنيني، تشكل خطرًا بنيويًا على الوحدة الوطنية. فهي لا تنفجر بالضرورة في شكل حروب داخلية دامية، بل تتسلل عبر انزلاقات تدريجية، حزازات تنافسية، وتوظيف إعلامي يضاعف الانقسام ويضعف تدريجيًا أسس الدولة الحديثة.

تتجلى مظاهر هذا الخطر في أبعاد مترابطة:

1. تعدد الولاءات وتآكل شرعية الدولة: حين تنقسم الأجهزة الأمنية في ولاءاتها بين شبكات حزبية أو عائلية أو اقتصادية، تتحول من أداة لحماية الكيان الوطني إلى أدوات لخدمة مصالح جزئية، مما يقوض مبدأ احتكار الدولة لوسائل الحماية والردع.

2. إضعاف الثقة المجتمعية والارتداد إلى ما قبل الدولة: أي انقسام بين الأجهزة ينعكس مباشرة على ثقة المواطن، ويدفعه إلى البحث عن ملاذات بديلة في القبيلة أو الحزب أو الجماعة، بما يعني تفتت النسيج الاجتماعي وارتكاسه إلى أنماط حماية تقليدية.

3. فتح المجال للتدخل الخارجي: التصدع الأمني الداخلي يشكل ثغرة استراتيجية تستغلها قوى إقليمية أو دولية لدعم طرف ضد آخر، وهو ما يفاقم الانقسام ويهدد السيادة الوطنية.

4. تأبيد هشاشة مزمنة: حين يتحول الأمن إلى مجال للتجاذب والمساومة، تصبح مؤسساته مصدر قلق بدل أن تكون ضمانة استقرار، بما يضر بالاستثمار ويضعف صورة الدولة لدى مواطنيها وشركائها.

5. تغذية السرديات المعادية: أي تصدع في الجبهة الأمنية يستثمره الخصوم لبناء روايات تنفي وحدة الدولة وتروج لفكرة أن أمنها هش ومتنازع عليه.

وفي السياق المغربي تحديدًا، ورغم قوة البنية الأمنية وصلابتها المؤسساتية، تظل مصادر الخطر الكامن ماثلة في:

تعدد وتشعب الأجهزة وما يستتبعه من تنافس داخلي غير معلن.

احتمال توظيف بعض الأجهزة في صراعات سياسية أو انتخابية، بما يتعارض مع مبدأ الحياد الوطني.

محدودية آليات الحكامة والرقابة المدنية على القطاع الأمني.

إن التهديد الفعلي لا يكمن في احتمال اندلاع مواجهة صريحة بين الأجهزة (وهو سيناريو ضعيف بفعل توازنات السلطة)، بل في الانزلاقات التدريجية: تضارب المصالح، ضعف التنسيق، وتآكل الحياد المؤسسي. وهذه العناصر، إذا لم تُستدرك، قد تضعف على المدى الطويل تماسك القرار الأمني وتعرض الوحدة الوطنية للتآكل البطيء. لذلك فبين الحقيقة والمعنى يجب البحث عن البعد الإنساني في هذه الأزمة ، فقد لا يبحث المواطن العادي، في خضم هذا المشهد، عن “الحقيقة” العارية لما يجري بين الأجهزة أو خلف الكواليس، لأن الحقيقة كثيرًا ما تُحجب أو تُختزل في سرديات متضاربة أو تقارير تقنية جافة. ما يبحث عنه هو المعنى: كيف تُفسَّر هذه الانزلاقات؟ إلى أين تقود؟ وما المغزى من إعادة إنتاج صراعات النخب على حساب استقرار الوطن؟

إن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في الحروب بالوكالة ولا في صراع المنابر الإعلامية التابعة لكل جهاز، بل في الأثر النفسي والرمزي الذي يتركه هذا الوضع على المجتمع: شعور بانقسام الولاءات، ضبابية في شرعية الدولة، وانكماش الأمل في استقرار مؤسساتها.

لذلك يصبح السؤال الجوهري اليوم ليس فقط: ما الذي يحدث؟، بل: ما الذي يعنيه ما يحدث بالنسبة للوطن والمواطن؟

فالسياسات الأمنية، متى فقدت معناها الجامع، تتحول من مصدر حماية إلى مصدر هشاشة. وهنا تبرز الحاجة إلى حكمة استباقية تجعل من الإعلام شريكًا في بناء الثقة لا في تأجيج الانقسام، وتجعل من الأجهزة الأمنية تجسيدًا لوحدة الدولة لا واجهة لصراعها الداخلي.

بهذا، يصير النقاش حول الأمن والإعلام والحروب بالوكالة نقاشًا حول المعنى والجدوى والمغزى، وليس مجرد استعراض لحقائق جزئية أو تفاصيل ظرفية. فالتاريخ لا يرحم الدول التي تترك أجهزتها تنزلق إلى الانشطارية، ولا المجتمعات التي تستسلم لصراع المنابر بدل بناء الثقة الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن