أبو بكر ابن باجة: فيلسوف العقلانية والاغتراب-المصطفى عبدون

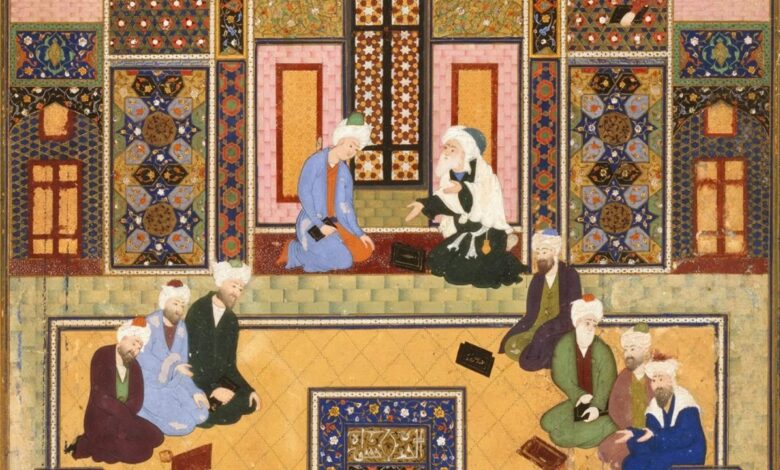

يعتبر أبو بكر ابن باجة من أهم الشخصيات التي أثرت بشكل كبير في تقدم المعرفة الإنسانية، فهو يعدأول من أشاع النظر العقلي والفلسفة في الأندلس. ابن باجة هو محمد بن يحيى بن الصَّائغ بن باجَّهْ، أبو بكر التُّجِيْبِيُّ الأندلسي السَّرَقُسْطِيُّ، الفيلسوف الشاعر،وباجة تعني الفضة بلغة إفرنج المغرب، وقد وُلِدَ في سَرَقُسْطة الأندلسية أواخر القرن الخامس الهجري.حظي بمكانة عالية وتقدير علماء الغرب، الذين أطلقوا عليه اسم Avenpace. فضله ابن طفيل حيث يذكر في حي ابن يقضان:ولم يكن في المتأخرين أثقب ذهنًا ولا أصح نظرًا ولا أصدق رؤية من أبي بكر ابن الصائغ، غير أنه شغلته الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهور خزائن علمه وبث خفايا حكمته. وأكثر ما يوجد له من التآليف إنما هي غير كاملة ومجزومة من أواخرها، ككتابه في النفس وتدبير المتوحد وما كتبه في المنطق وعلم الطبيعة.

لعل الاغتراب هو أهم وأكثر الأسئلة المثيرة للجدلفي فلسفة ابن باجة، فقد عانى كثيرا من الاغتراب لأنه تواجد في ظروف اجتماعية وسياسية وفكرية أليمة بالرغم من حياته القصيرة، لكنه بالفعل أسس اتجاها فلسفيا إنسانيا في الفكر العربي والإسلامي محاولا جعل الاغتراب خلاصا له على طريقته الخاصة، وانعكس ذلك في مؤلفاته وخاصة “تدبير المتوحد” الذي صور فيه حياته الخاصة وتأملاته الداخلية كردة فعل شخصية لحياة مضطربة في زمن مضطرب، وهذايدفعنا لطرحالأسئلة التالية: ما مفهوم الاغتراب عند ابن باجة؟ وماذا عن مؤلفه “تدبير المتوحد”؟ هل هو رؤية منفردة لأساس الاغتراب والتوحد؟ وما صلة المتوحد بالغريب؟ وكيف جعل ابن باجة الاغتراب خلاصا للمتوحد والتوحد والاغتراب خلاصا للفيلسوف؟(1)

- أهداف رسالةتدبير المتوحد

كتب ابن باجة رسالة “تدبير المتوحد” في عصر عاش فيه حياة مضطربة وسط المدينة الضالة والأغلبية الجاهلة، فاختار بذلك الاغتراب والعزلة. “المجتمع يطغى على الفرد فيُعطِّل ملكاته العقلية، ويعوقه عن نيل الكَمَال بما يغمره من رذائلهِ الكثيرة وأهوانه الجارفة، فالمُجتَمَعُ مرهقٌ بأدناس العُرْفِ والعادات وأنواع الجَهَالات، ولا يستطيعُ الفيلسوفُ إذاً أن يصِلَ إلى الخيرَ والحقِّ إلَّا إذا توحَّدَ واعتَزَلَ هذا المجتمع المؤلَّف من الجَهَلَةِ والغوغاء”.

يظهر أن غاية ابن باجة من رسالة”تدبير المتوحد”هي أن يثبت قدرة الإنسان المتوحد المنتفع بحسنات الحياة البعيد عن مفاسدها على الاتصال بالعقل الفعَّال بمجرد نمو قواه الفكرية، ولكن ابن باجة لا يوصي بالخلوة أو الوحدة المطلقة، إنما يرشد الإنسان المشتغل بشؤون الحياة إلى سبل الوصول إلى الكمال وهو يشير إلى إمكان ذلك لرجل بمفرده أو لعدة رجال في درجة واحدة من الفكر وهم ذوو مقصد واحد، وقد يستطيع ذلك أهل بلد بأسره لو كانت حياتهم تابعة لشروط الكمال. ولم تخف على ابن باجة صعوبة هذا الأمر فأوصى المتوحد بالعيش في أغزر المدن علمًا، أي في أقرب المدن إلى الكمال وأجمعها لأهل الفضل والحكمة، وهو يسميها أفضل الدول.”(2)

في رسالة “تدبير المتوحد”، يشــرع ابن باجة في تحديــد مفهوم التدبيــر بين أهل المدينة”كفعل قبــل توضيح معنى التدبير هو الذي يكســب صاحبه صفة النابت أو المتوحد والذي يكسب صفة التوحد، إنها صفةالتوحد يكتســبها الحكيم، وبفعل التدبير يصبــح المرء متوحدا. نهل ابــن باجــة مــن الموروث الفلســفي العربي والإغريقي “لتحديد معنى مصطلح التدبير الجوهري في تدبيــر المتوحدالذي يستهله بالبحث في الدلالة اللفظة “ترتيب أفعال نحــو غاية مقصــودة.”(3)قال: إن هذا اللفظ يدل في أكبر معانيه على مجموعة من الأعمال ترمي إلى مقصد معلوم، فلا يمكن أن يستدل بها على عمل مفرد، إنما على جملة أعمال تنجز على وتيرة واحدة بناء على خطة مرسومة للوصول إلى غرض معلوم كالتدبير السياسي والتدبير الحربي، ويقال في هذا المعنى إن الله يدبر الكون لأن تدبيره جلَّ وعلا — على زعم العامة — يشبه تدبير الحكومات، وإن كان هذا التدبير في رأي الحكماء، ليس مشابهًا إلا في اللفظ دون المعنى؛ لأن تنظيم جملة من الأعمال على خطة معلومة والتفكير فيها قبل إنجازها هو من خواص البشر.

ينبغي أن يكون تدبير المتوحد على مثال تدبير الحكومة الكاملة، لذا شرع المؤلف يتكلم في التدبير السياسي، حيث يقول: ومن علامات الحكومة الكاملة أنلا يكون بها أطباء أو قضاة، فإن أهل المدينة الكاملة ليسوا في حاجة إلى المداواة؛ لأنهم لا يتناولون من الغذاء إلا ما يوافقهم، ولذا تختفي الأمراض الصادرة عن الغذاء. أما الأدواء الخارجة عن الإنسان، أي التي تصيبه بدون تفريط أو إفراط منه، فإنها تزول بذاتها. أما الاستغناء عن القضاة فلأن العلاقات بين أبناء البلد يكون أساسها المحبة فلا يقع الخلاف بين الأصدقاء. ثم إن الحكومة الكاملة كفيلة بأن يبلغ الفرد فيها أرقى ما يمكن بلوغ الفرد إليه من مراتب الكمال؛ لأن الكل يفكرون بأعدل وسائل التفكير، وينظرون إلى الأمور أدق نظر، ويطيع كل فرد ما تأمر به القوانين؛ لأن الفرد يكون عالمًا بما يجوز وما لا يجوز. كذلك تخلص الأعمال من الخطأ والهذر والختل، فتصفو الطباع وتكرم الأخلاق، بحيث لا تكون بالناس حاجة إلى طب النفوس، وهو ما لا غنى للجمهوريات الناقصة عنه مثل الأرستقراطية والأوليجارقية والديمقراطية والمونارقية.فالمتوحدون في حكومة غير كاملة ينبغي لهم أن يعيشوا كأنهم أفراد في حكومة كاملة، فهم كالنبات الذي ينمو بذاته وبالطبيعة بين ظهراني أمثالهم، الذين هم كالنبات الذي ينمو نموًّا صناعيًّا.

يقول ابن باجة: وغايتنا من هذا الكتاب أن نشرح تدبير تلك النباتات التي ينبغي لها أن تسترشد بقواعد الجمهورية الكاملة، بحيث لا تحتاج إلى أنواع الطب الثلاثة (طب النفس وطب الخلق وطب البدن) لأن الله وحده هو شافيها، والمتوحد قد يكون فردًا أو جماعة ما لم تتبع الأمة بأسرها خطتهم وطريقهم؛ لأنهم يكونون متميزين عن البقية بالسعي إلى الكمال، وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم المتصوفون اسم الغرباء؛ لأنهم بما فطروا عليه من الفضائل وما اكتسبوه من الحكمة غرباء في أوطانهم يشذ عنهم الأهل وينأى عنهم الأصدقاء، ثم إنهم ينتقلون بفكرهم من الوسط الذي هم فيه إلى الجمهورية الكاملة التي هي لهم بمثابة الوطن والمستقر.

- الأعمال الإنسانية

شرع ابن باجة في الكلام على أعمال الإنسان، ففصل أنواعها للتمييز بين الأعمال التي تنتهي به إلى غرض، وبين الأعمال الإنسانية المحضة(4)، فقال: إن بين الإنسان والحيوان رابطة كالتي بين الحيوان والنبات والتي بين النبات والمعادن الجامدة. أما الأعمال البشرية المحضة والخاصة بالإنسان دون سواه فهي الناشئة عن الإرادة المطلقة أي عن إرادة صادرة عن التفكير لا عن غريزة ثابتة في البشر ثبوتها في الحيوان، فلو أن رجلًا كسر حجرًا لأنه جرح به فإنه يعمل عملًا حيوانيًّا، أما من يكسر حجرًا لئلا يجرح به سواه فعمله هذا يعد عملًا إنسانيًّا، ومن يأكل خيار شنبر لينقي بدنه بحيث لا يكون الطعم اللذيذ الذي يستوعبه إلَّا عارضًا إنما يأتي عملًا إنسانية بغايته، حيوانيًّا عرضًا.

وزبدة القول هي أن العمل الحيواني تدفعنا إليه الغريزة الثابتة في الروح الحيواني. أما العمل الإنساني فيدفعنا إليه الرأي أو الاعتقاد، بقطع النظر عما إذا كان الفكر مسبوقًا أو غير مسبوق في الوقت ذاته بمؤثر غريزي. وأغلب أعمال البشر الداخلة في نطاق الأنواع الأربعة التي سبق الكلام عليها مركبة من عناصر حيوانية وأخرى إنسانية، ويندر أن تكون أعمال الإنسان حيوانية على الإطلاق، إنما يغلب أن تكون إنسانية وهذا ما ينبغي للمتوحد. ومن لا يعمل إلَّا متأثرًا بالفكر والعدل بدون اكتراث للروح الحيواني فعمله جدير بأن يسمى عملًا إلهيًّا لا إنسانيًّا، وهو موضع عنايتنا في هذه الرسالة، وينبغي لمن يرمي إلى هذا المقصد أن يسمو بفضائله، بحيث إذا عزمت النفس العاقلة على إنجاز شيء انقاد إليها الروح الحيواني دون أن يخالفها، ما دام الفكر يريد ذلك، وبذلك يصل الروح الحيواني ذاته إلى فضائل الخلق؛ لأن تلك الفضائل إنما هي “إبراز الوجود للروح الحيواني”.

لهذا ينبغي للمتوحد أن يتميز بالفضائل. هذه هي القاعدة الأولى لتدبير المتوحد؛ لأنه إن لم يتميز في تلك الصفات وكانت النفس الحيوانية تضع له عقبات في وقت العمل تكون هذه ناقصة وبدون غاية، وإن لم تكن كذلك يضجر المتوحد بسرعة ويجد صعوبة. وفي الواقع إنهُ من طبيعة النفس الحيوانية أن تطيع النفس العاقلة، ما عدا حال الرجل الذي ليس في حاله الطبيعية، كما هي حال الرجل ذي الطباع المتقلبة غير الثابتة، أو الرجل الذي ينقاد للغضب.

وهذا الرجل الذي تفوز لديه النفس الحيوانية على النفس العاقلة بحيث ينقاد إلى شهواته، والذي يحارب فكره ويخالفه، هذا وإن كان إنسانًا فهو يتبع الطبيعة الحيوانية ولا يعرف طريق الهدى من الضلال، أقول إن الحيوان أفضل منه لأن الحيوان يطيع طبيعته الذاتية، وفي الواقع يمكننا أن ندعو حيوانًا بالمعنى المطلق ذاك الذي يملك الفكر الإنساني الذي يمكنه من أن يحسن الفعل وهو مع ذلك لا يحسن؛ لأنه حينئذ لا يكون إنسانًا، والحيوان أرقى منه، بل هو حيوان على الإطلاق؛ لأنه مع وقوفه بذكائه على المعلومات وتمييز الخير من الشر تراه يتبع طبيعة الحيوان.

في مثل هذه الأحوال يكون العقل البشري وسيلة لزيادة الشر، أي عندما يزعم علمه بالخير تتغلب الطبيعة الحيوانية على الذكاء، ومثل الذكاء كمثل الغذاء الطيب الفاخر يعطي لبدن معتل، ويقول بقراط: «إن هذا الغذاء يزيد الداء.» إن سقوط الجماد يتم بالطبيعة والصعود يتم بمجهود، ولا شك في أن هذه الأعمال تتم للضرورة، ولا يوجد للجماد حرية القصد. ولا يمكننا أن نمتنع عنها لأن الحركة في مثل هذا العمل لا تأتي منا. كذلك العمل الحيواني في النفس الغذائي والمعيد القوي والمزيد يتم بدون قصد؛ أي إنه يتم بالطبيعة، وحيث إنه يصدر عنا ففي قوتنا أن نقف ذاتنا وأن نمتنع عنه. أما العمل الإنساني فهو يصدر على الدوام عن قوتنا وبقصد منها، ولذا في قوتنا أن نمتنع عندما نريد. وينتج من هذا أن النهايات أو العلل النهائية لا تعين ولا تحدد إلَّا بالأعمال الإنسانية.

- الصور الروحانية

ثم توجه الفيلسوف إلى الكلام على الأعراض العقلية وأنواعها ليوضح آخر غايات المتوحد.(5) فبدأ ببيان أعمال الرجل الإنسانية، وأنها تصدر عن القوة العاقلة، وأن هذه القوة موجودة لقصد أو لغاية، وهذه الغاية هي النوع الثاني من الأعراض العقلية.إن كلمة «العقل» يستعملها العامة استعمال كلمة النفس، ويستعملها الفلاسفة كمترادف، وبعض الأحيان يقصدون بذلك الحرارة الطبيعية التي هي أول عناصر النفس، لأجل هذا يقول الأطباء إن الأرواح على ثلاثة أنواع: الروح الطبيعية والروح العاقلة والروح المحركة. ويقصدون بذلك النفس، لا من حيث هي نفس على الإطلاق، إنما من حيث هي قوة محركة، وفي هذا المعنى تكون كلمة عقل ونفس مترادفتان. وكلمة روح تطلق خاصة على الروح ذات الدرجة الثانية أي الروح العاقلة أو الحيوية، وبعض الأحيان هم يقصدون بكلمة روح المواد الجامدة المنفصلة التي تحرك مواد أخرى، والتي ليست أجسامًا إنما هي أعراض للأجسام. ومع ذلك فإن الفلاسفة لا يطلقون على هذه المواد كلمة روح كما هي عادة لغويي العرب، إنما يقولون غالبًا “روحاني” كلمة مركبة ومشتقة من روح كما تشتق كلمة جسماني من جسم، ونفساني من نفس. وكلما بعدت مادة عن الجسمانية كلما وجب أن تطلق عليها كلمة روحاني، لذا كان العقل الفعَّال أحق المواد بهذه التسمية وكذلك المواد التي تحرك الأجرام والدوائر الفلكية.

إن الأعراض الروحانية أربعة أنواع مختلفة: الأول الأجسام الفلكية أو النجوم، الثاني العقل العام والعقل الصادر، والثالث العقل الهيولاني أو المادي أي الأعراض المعقولة أو الأفكار العقلية القائمة بالأشياء، والرابع الأفكار التي توجد في قوى النفس أو في الذوق العادي أي في الخيال وفي الذاكرة.أما النوع الأول فلا علاقة له على الإطلاق بالمادة. والثاني ليس في ذاته هيولانيًّا إنما له علاقة بالمادة؛ لأنه يكمل الأشكال الهيولانية كالعقل الصادر الذي يعمل الأشكال كالعقل الفعال. أما النوع الثالث فهو في علاقة مباشرة مع المادة، ويسمونه هيولانيًّا؛ لأنه يشمل الأشياء المادية المعقولة أي التي ليست روحانية بروحها، لها وجودها في المادة وخارج عن الجسمانية. وهي بعض الأشكال التي تبقى في قوة النفس العاقلة عندما تنتهي العلاقة الخاصة التي بين القوة العاقلة والشيء المفرد؛ لأنه ما دامت هذه العلاقة تبقى القوة العاقلة متأثرة بأثر جسماني تجعل العلاقة جسمانية، فلما تنتهي الجسمانية وتنتهي العلاقة وتصير القوة العقلية روحانية، لا تحفظ إلَّا العلاقة العامة أي العلاقة التي تربطها بسائر الأفراد. والنوع الرابع متوسط بين المعقولات الهيولانية وبين الأعراض المادية المحضة.

في حديث مسهب عن الصور الروحانية العامة والخاصة وما يميزهما عن الصور الجسمانية والتي يمثلها على المستوى الاجتماعي-السياسي، أصحاب الأنساب والأثرياء.(6)أما من الناحية السياسية –التاريخية فهم أسباب زوال الأمم وانتقال السيادة إلى الغير.(7)يتوقف عند الصور الروحانية العامة: ويرى أنّه ليست لهذه الصور، إلا نسبة واحدة، هي نسبتها إلى الإنسان الذي يعقلها، وهي عبارة عن جملة من المعقولات الروحانية المطلقة، والمدركة بواسطة العقل الفاعل، أو العقل الفعال.(8). إنّ الصور العامة، بلغة المنطق في جانبه البرهاني، هي كليات عامة، وهي أكمل الروحانيات على الإطلاق. إنّها تدرك فقط بالعقل وهي خاصة به. وإدراكها، يجعل الإنسان حاصلاً على الكمالات الفكرية، وليست الحكمة إلا أكمل أحوال الروحانية الإنسانية.

“إنّ الأفعال الذكرية [كذا في الأصل الذي وضعه المحقق، والأصح “الفكرية”] والعلوم، فهي كمالات بالإطلاق، وهي مختصة بالإنسان، لا يشترك فيها غير الإنسان، وهي إما تعطي الوجود الدائم، أو تصل به.(9)من الواضح، أنّ ابن باجة، يجعل طريق “الإمساك” بالصور الروحانية العامة، طريقًا عقليًّا خالصًا، يقوم على فكرة الاتصال بالعقل اتصالاً ينشد من خلاله الفعل الإنساني، مشاركة هذا الفصل الفعال في العلم الكلي، والمعرفة التامة الأزلية. إنّه اتصال يشبه الصعود، كما يقول ابن باجة في رسالة الاتصال.(10)يؤكد إذن، ابن باجة، مفهوم الاتصال، باعتباره فعلاً من أفعال الفعل الإنساني “فالإنسان له أولاً الصور الروحانية على مراتبها، ثم بها يتصل بالمعقول، ثم يتصل بهذا المعقول بذلك العقل الآخر.(11)والمهم، في هذا السياق – هو التساؤل الآتي: لماذا التأكيد على الاتصال؟ وماذا يستفيد العقل عند اتصاله بالعقل الفعال؟

إنّ التأكيد على الاتصال من خلال الصعود الخاص فقط بمرتبة -فئة “السعداء” القادرين على إدراك الصور الروحانية العامة، في مقابل مرتبة النظار، أصحاب الصور الروحانية الخاصة، وفئة الجمهور، التي-ولأسباب تتعلق بقصور في الإدراك العقلي، ولعوائق مرتبطة بالطبع والفطرة، وغياب التعليم -لا تتجاوز إدراكاتها الصور الجسمانية.(12)وبالمعرفة يضمن الإنسان دوامًا أطول وأفضل: “إذا كان الإنسان يحب بالطبع بقاء عام زايد في عمره، فأحرى أن يكون محبوبًا عنده أكثر وأعظم زيادة عشرات، بل زيادة مئتين، بل زيادة ألوف أو أكثر. كما نجد ذلك في كثير من ذوي المهن، ونجد المئتين في كثير من العلماء، والآلاف مثل الإسكندر من الملوك وكثير من الحكماء، والآلاف في مثل أبقراط وما جانسه”.(13)

ويظهر أنه كتب رسالة الوداع قبيل رحلة طويلة، وبعث بها إلى أحد تلاميذه وأصدقائه ليكون على بينة من آراء الحكيم فيما يتعلق بأهم المسائل إذا لم يلتقيا بعد، وأول ما يظهر لقارئ رسالة الوداع رغبة المؤلف في إحياء معالم العلم والفلسفة؛ لأنهما في رأيه جديران بإرشاد الإنسان إلى الإحاطة بالطبيعة، وبهدايته بعون الله إلى معرفة ذاته، وبالاتصال بينه وبين العقل الفعَّال. وقد لام الغزالي الذي أضل نفسه وأضل سواه بزعمه في «المنقذ» أن الخلوة تفتح للذهن عالم المعقولات وتظهر للمتأمل أمورًا إلهية ليس وراء رؤيتها لذة، وأنها هي الغاية التي يسعى إليها المتأملون.(14)

- الغاية النهائية للمتوحد

إن غاية المتوحد النهائية هي في الأعراض المعقولة والأعمال التي تؤدي إليها كلها في حيز العقل، ولا يصل المتوحد إلى تلك الأعراض إلَّا بالتأمل والدرس، وهذه الأعراض لها في ذاتها تأكيد لوجودها، وهي بعبارة أخرى أفكار الأفكار وأرقاها العقل المكتسب الصادر عن العقل الفعَّال، الذي بواسطته يتوصل الإنسان لأن يفهم ذاته كموجود عقلي.أسهب ابن باجة في الكلام على العقل المكتسب وطريقة الوصول إلى فهم ذاته، ثم قال: “إن العقل الفعَّال لا ينقسم أي لا يتجزأ، وحيث إن الأعراض الخاصة به جميعًا ليست فيه إلَّا واحدة أو على الأقل كل أرواحها هي أشياء لا تتجزأ؛ أي إن كل عرض خاص يوجد فيه؛ أي في العقل الفعَّال كوحدة، فعلم هذا العقل المنفصل كذلك واحد، وإن كانت أغراضه متعددة كتعدد الأنواع.

وإذا كانت الأعراض التي تصدر عنه متعددة، فما ذلك إلَّا لأنها تظهر في مواد مختلفة. وفي الواقع إن الأعراض الموجودة في بعض المواد هي في العقل الفعَّال عرض واحد، وليس المقصود من ذلك أنها كانت بالمعنى بعد أن كانت في المواد كما يحدث هذا لأجل العقل في الفعل. وليس هناك ما يعوق العقل في الفعل عن عمل مجهود لتقريب هذه الأعراض المنفصلة منه إلى أن يصل إلى الإدراك المعقول أو العقل المكتسب، لأجل هذا كان الإنسان بروحه أقرب الموجودات للعقل الفعَّال، وليس هناك ما يعوق العقل المكتسب عن أن يعطي ما تعطيه العقول الأخرى؛ أي الحركة لأجل أن يتأمل في ذاته. وعند ذلك يصل إلى الإدراك المعقول الحقيقي؛ أي إحساس المخلوق الذي بطبيعته هو عقل يعمل بدون أن يحتاج حالًا أو سابقًا إلى شيء يخرجه من حالة القوة. هذا هو إدراك العقل المنفصل أي العقل الفعَّال كما يدرك ذاته، وهذا هو آخر الحركات.

يرى القارئ مما تقدم أن ابن باجة لا يوضح بجلاء الطريق التي تتم بها تلك الحركة العظمى، وكيف يتم الاتصال بين العقل الإنساني والعقل الفعَّال العام، وقد رأينا في رسالة الوداع أنهُ مضطر إلى إدخال قوة فوق الطبيعة لإتمام هذا الاتصال، ثم لنذكر أن الكتاب الذي فرغنا من تلخيصه قد وجده ابن رشد غامضًا، وقد وضعهُ ابن طفيل بين الكتب التي لم يتمها ابن باجة ووصفها بأنها مجزومة من أواخرها. ولكن الذي تهمنا معرفته هو أن ابن باجة أعطى للفلسفة العربية في الأندلس حركة ضد الميول التصوفية التي ابتدعها الغزالي وقال ابن باجة: إن العلم النظري وحده قادر على الوصول بالإنسان إلى فهم ذاته وفهم العقل الفعَّال، كما أوضح ذلك في رسالة الوداع وكما علمنا ابن طفيل، وبذا اختط السبيل الذي سار عليه ابن رشد.(15)

خاتمة

الغاية من الوجود الإنساني في نظر – ابن باجة-هو بلوغ السعادة القصوى المرتبطة أساسا بعملية التدبير، هذه العملية مشروطة بنوع من الجدل بين طرفين (المدينة – المتوحد)، الطرف الأول: هو المدينة منحت للمتوحد فرصة الوعي والتحسس العالي بمشكلاتها، فصعدها على مستوى الفكر لتكون الهم الرئيسي له. بهذا الفهم أسهمت المدينة في ولادة المتوحد ليمارس التغيير، أما الطرف الثاني:هو المتوحد أو النابت فهو يجسد فعل التمرد على عادات المدينة، إنه ينعزل عن الحياة العامة، ويتوجه نحو تأسيس ذاته، لغرض بناء النموذج المصغر (مدينة الواحد) للمدينة الكاملة. هنا يقوم المتوحد بتدبير ذاته، فيسعى لتغيير طباعه السيئة ليحصل على سعادة المفرد من جهة، ثم يسعى لقلب أوضاع المدينة من جهة أخرى ليجسد مشروع السعادة على المجتمع كافة، لكن بطرق سلمية مترفعة عن كل سبل القوة والعنف، إنها سبل العقل والحكمة والروية. (16)

إلا أنه وعلى الرغم من اختياره طريق التفلسف والعزلة والاغتراب، كانت نهاية ابن باجة المُتوحد، نهاية مؤلمة، فبعد استيلاء ألفونس الأول على مدينة سَرَقُسْطة، هاجرابن باجَّهْ إلى إشبيلية سنة 513هـ، ثم إلى غرناطة، وذهب بعد ذلك إلى فاس وقصد بلاط المرابطين، وعمل طبيباً به، وهنا تحامل عليه أعداؤه ورموه بالإلحاد والجهل، وتوفي مسموماً في مدينة فاس المغربية، في شهر رمضان، سنة 533هـ وما زال في ريعان شبابه.في العالم العربي-الإسلامي، يمثل ابن باجة -أبو بكر بن الصائغ -صورة شبيهة إلى حد ما بصورة سقراط، مع بعض الاختلافات، نركز على اختلافين: سقراط لم يكتب بخلاف ابن باجة، وسقراط حوكم، أما ابن باجة فاغتيل بفاس، سنة: 1138 م / 533 هـ. إلا أنّهما يشتركان في أداة القتل وهي السم.

وهذا يذكرنا بصورة سقراط في تاريخ الفلسفة، والتي تحتل وضعًا متميزًا، يختلط فيه الأسطوري بالتاريخي. فسقراط، أنموذج الفيلسوف الذي مارس الفلسفة والسياسة في جميع الساحات والأمكنة.وسقراط صورة الفيلسوف الذي “حُكم عليه بالإعدام” على الرغم من ظلم القوانين. ويشكل سقراط لحظة توتر كبرى، بين الفيلسوف والمدينةPolis. إذا كانت تهمة سقراط، حسب أعدائه، تتمثل في إفساد عقول الشباب، وشتم الآلهة؛ فبعضهم يرى أنّ تهمته الحقيقية هي: التعبير عن مواطنة مفرطة في الغيرة، أي الغيرة على مصلحة المدينة،فابن باجة مارس السياسة فعلاً وقولاً، ولمدة ليست بالقصيرة.وقد عايش ابن باجة، لحظات عصيبة من التاريخ الإسلامي-الأندلسي: انهيار حكم الطوائف في الأندلس. وعاش توترًا نفسيًّا وسياسيًّا وفكريًّا انتهى باغتياله. لم يكن ابن باجة ضحية ظلم الأغلبية “الجاهلة” فحسب، بل كان أيضًا ضحية تداخل سلطتين: السلطة السياسية والسلطة الفقهية.(17)

قراءة الهوامش:

- مليكة عمرون، التوحد والاغتراب في فلسفة ابن باجة، مقاربات فلسفية،المجلد1، العدد، صص64-94.

- محمد لطفي جمعة،تاريخ فلاسفة الإسلام، مؤسسة الهنداوي، 2012.

- محسن الخوني، الفيلسوف والمدن غير الفاضلة من خلال ابن باجه الأندلسي، مجلة التفاهم، صص149-474.

- محمد لطفي جمعة،المرجع نفسه.

- محمد لطفي جمعة،المرجع نفسه.

- عبد الغني التازي السياسة(المدينة) وجهل الأغلبية: قراءة في كتاب تدبير المتوحد لابن باجة، (https://www.mominoun.com/articles4126)

- تدبير المتوحد لابن باجة. تحقيق وتقديم زيادة معن. دار الفكر الإسلامي –بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،1978، ص77.

- المرجع السابق، ص56.

- المرجع السابق، ص98.

- ابن باجة: رسالة الاتصال، ضمن رسائل ابن باجة الإلهية. تحقيق ماجد فخري، دار النهار، بيروت، 1968، ص17.

- ابن باجة، رسالة الاتصال، ص17.

- ابن باجة، تدبير المتوحد، ص99.

- ابن باجة، تدبير المتوحد، صص98-99.

- محمد لطفي جمعة، المرجع السابق.

- محمد لطفي جمعة،المرجع السابق.

- مروفل كلثوم، تدبير السعادة في فكر ابن باجة، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، المجلد 8، العدد1، صص167-188.

- عبد الغني التازي، السياسة (المدينة) وجهل الأغلبية: قراءة في كتاب تدبير المتوحد لابن باجة.